Habe den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen! – forderte der Philosoph Immanuel Kant vor mehr als 200 Jahren. Er hatte etwas viel von uns verlangt, aber ein wenig sollten wir ihm schon entgegenkommen. Jeder auf seine Weise. Hier die meine.

Gleich, aber verschieden

Prof. Dr. Gerald Wolf

Alle Menschen sind gleich, und zwar dann, wenn es um die Anwendung der Gesetze geht. Das garantiert der Artikel 3 unseres Grundgesetzes. Die Gerichte wachen darüber. Konkret: die Richter. Wiewohl wenn ein solcher Richter von persönlichen Sympathien oder Antipathien geleitet wird, oder wenn er an eine politische Partei gebunden ist, mag es schon passieren, dass der Eine vor dem Gesetz gleicher oder weniger gleich ist als ein beliebig Anderer. In Strafprozessen kommt noch eine etwaige Parteilichkeit der Schöffen hinzu. Aber gewiss doch, da ist der Artikel 3 unseres Grundgesetzes, auf den heißt es, dennoch zu vertrauen!

Auch biologisch gibt es für uns Menschen einen Gleichheitsgrundsatz, nämlich dass wir alle zu ein und derselben Art gehören, auch Spezies genannt. Wir Menschen nennen unsere eigene Spezies Homo sapiens, was so viel wie „weiser, gescheiter, kluger, vernunftbegabter Mensch“ bedeutet. Mitunter setzen wir noch eins drauf und nennen uns Homo sapiens sapiens, um uns von den womöglich nicht ganz so klugen, weisen Vormenschen abzugrenzen, die unsere Spezies vor Jahrhunderttausenden vertraten. Das alles, obwohl uns, dem Menschen von heute, oft genug ein Stück Weisheit fehlt, um wirklich weise zu sein. Dennoch fühlen wir uns in der Zumessung dieses Attributes recht sicher, da dieses bisher von keinem der anderen Mit-Lebewesen bestritten wurde. Vieles aber deutet darauf hin, dass uns für die Handhabung dieser Weisheit noch immer ein Stück Weisheit fehlt. Und zwar das alles entscheidende Stück!

Auch war mein Lateinlehrer von der allumfassenden Klugheit von unsereinem nicht so überzeugt. Wenn es ihm in der Klasse an Aufmerksamkeit fehlte, wurde er wütend und donnerte, nicht Homines sapientes wären wir, nein, Homines stulti, dumme Menschen! Mehrfach wurde ich in seiner schmetternden Art als Homo stultus gerügt. Und vor die Tür gejagt. Auch der Eine oder Andere. -¬ Willy Struy, auch in Mathe hatten wir ihn. Alles in allem ein hervorragender Lehrer, ein wahrer Homo sapiens. Vor ihm waren wir alle gleich, aber verschieden. Wohl kaum erführe er an den heutigen Schulen Duldung, ständig würde er sich an dem aufgeblasenen Ego ihrer Schüler stoßen.

Im Anderssein sind wir doch alle gleich

- heißt es bei Thomas Wischnewski (Einfälle, Reinfälle, Scheinfälle. In: Kompakt Media, Magdeburg 2020). Auch wenn wir Menschen ein und derselben biologischen Art zugehören, machen uns erst die Unterschiede zu dem, worauf wir letztlich Wert legen - zu Individuen. Schon auf den ersten Blick hin sind wir verschieden. Nicht nur die Körpergröße und der Körperumfang sind es, nicht ob blond oder braun oder schwarz, nein, feinste, zum Teil allerfeinste Unterschiede in den Gesichtern sind es, die sofort sagen, wen wir kennen und wen nicht, wenn uns Scharen von Menschen begegnen, auf dem Weihnachtsmarkt oder nach Ankunft eines überfüllten Zuges.

Punkt-Punkt-Komma-Strich ist das Strukturprinzip der Gesichter. Zwar ist es bei allen dasselbe, von Mensch zu Mensch aber sehr unterschiedlich realisiert. Denn wie diese Elemente im Einzelnen geformt sind und wie sie sich zu einem Ganzen ordnen, lässt uns sofort erkennen: den da, den kenne ich, und den daneben nicht. Sogar die Gestimmtheit lesen wir sofort heraus, ob gespannt und interessiert, ob suchend, müde oder gelangweilt, ob freundlich oder miesepetrig. Auch das Geschlecht ist so zu erkennen, obschon heutzutage leichter zu verwechseln. Wenn wir die Blätter einer Eiche genauer betrachten, fällt ebenfalls auf, dass keines dem anderen wirklich gleicht, doch, weil für unsereinen bedeutungslos, fehlt dem menschlichen Erkennungsapparat für diese Unterscheidung das Talent. Auch auf den zweiten oder dritten Blick hin können wir uns die Individualität der Blätter nicht merken.

Rassismus und Rassisten gibt es, aber Rassen?

Der Mensch ist ein soziales Wesen, durch und durch ist er das. Vor der Einsamkeit graust es ihm, und so auch zählt Einzelhaft zu den schlimmsten Strafen. Dennoch ist das Zusammenleben von Menschen nicht ohne Probleme, weil nun mal das Eigeninteresse gegenüber dem der Gesamtheit den Vorzug genießt. Besonders deutlich wird das, wenn Menschen von außerhalb Teil dieser Gemeinschaft werden wollen. Oder sollen. Die Probleme kulminieren, falls die bislang Fremden im Schoß des Gastgebers Gegengemeinschaften etablieren und das bei Dominanzanspruch zu Lasten der gastgebenden Gesellschaft. Eifersucht kommt bei ihr auf, auch Angst bis hin zu einer regelrechten Fremdenfeindlichkeit. Xenophobie genannt, wenn sich diese als krankhaft überwertig erweist und damit psychopathologische Züge annimmt.

Politiker, die für eine solche Entwicklung die Verantwortung tragen, werfen dann der eigenen Bevölkerung gern Rassismus vor und bezeichnen die Protagonisten als Rassisten. Am Ende sind es nur noch wenige, die sich getrauen, offen gegen die aktuelle Zuwanderungspolitik zu protestieren. Wer schon lässt sich gern als „Rassist“ beschimpfen, als rechtsextrem, als Mischpoke, als Pack, oder als Nazi gar? Zuhause und unter vorgehaltener Hand im Kollegen- und Bekanntenkreis wird kräftig diskutiert, mitunter auch nur bedeutungsschwer abgewinkt. Offener Widerstand wird vermieden. Kommt das der Integration von der Gastgeberseite her gleich oder ist es davon verschieden?

Der Eifer im „Kampf gegen Rassismus“ geht mitunter so weit, dass Menschen als Rassisten beschimpft werden, allein wenn sie sich gegen die unkontrollierte Einwanderung anderer Bevölkerungsgruppen wenden, gleich ob da von Rassenunterschieden überhaupt die Rede sein kann oder nicht. Höchst wissenschaftsfern kommt die Zuordnung der Juden zu einer eigenständigen Rasse daher. Die Juden bilden eine über die ganze Welt verstreute Religionsgemeinschaft und verstehen sich am ehesten als eine eigenständige Ethnie [griech. ethnos – (fremdes) Volk]. Ähnlich sinnlos wäre es, von einer katholischen oder einer protestantischen Rasse zu sprechen, oder von einer buddhistischen, islamischen oder einer schamanischen. Nein, Ethnien sind hier gemeint, Bevölkerungsgruppen also, die sich in ihrem Selbstverständnis unterscheiden und das nicht auf Grund biologischer Besonderheiten, sondern allein wegen ihrer jeweiligen Kultur, Sprache, Geschichte, Wirtschaftsweise, ihres Brauchtums und dergleichen mehr.

Überhaupt wird so weit wie möglich vermieden, Farbe zu bekennen und von Menschenrassen zu sprechen auch dann, wenn es sich tatsächlich um Rassen handelt. Aus nachvollziehbaren Gründen. Allzu Schreckliches wurde den Vertretern „niederer Rassen“ angetan - durch solche der vermeintlich höheren Art, durch „Weiße“. In den USA schwelt die Polarisierung Weiß gegen Schwarz noch immer, in manchen der ehemaligen Kolonialländer aber gibt es die Tendenz zur Richtungsumkehr: Schwarz gegen Weiß. In Südafrika zum Beispiel.

Und immer handelt es sich um ein und dieselbe Spezies, artgleich sind sie, die Menschen, und dennoch verschieden.

Was überhaupt ist dran an dem Rassebegriff?

Hunderassen und Pferderassen gibt es, Rassen von Katzen und solche von Karpfen, die Kois. In der Tierzucht versteht man unter Rassen Züchtungsformen, die von einer jeweiligen Tierart, dem Wildtyp, ausgegangen sind. Die genetischen Unterschiede halten sich noch immer in Grenzen, nämlich in denen der Spezies. Und das selbst dann, wenn sich die jeweiligen Rassen in ihren körperlichen Merkmalen oder im Verhalten stark vom Ursprünglichen unterscheiden. Wie zum Beispiel der Mops von der Deutschen Dogge oder vom Stammvater der beiden, dem Wolf. Hingegen spricht man in der Zoologie und Botanik vorzugsweise von Unterarten (Subspecies), seltener von Rassen, wenn es um innerartliche Unterschiede geht. Zumeist sind sie durch geografische Isolation bedingt. Mangels Austauschmöglichkeiten blieben und bleiben sich zufällig ergebende genetische Varianten der jeweiligen Population erhalten. Bei Anhäufung solcher Besonderheiten ergeben sich über längere Zeiträume hinweg Eigentümlichkeiten, die einer speziellen Unterart eben.

Wie nun sieht es mit unserer eigenen Art aus? Auch Homo sapiens hat im Ergebnis geografisch getrennter Entwicklungen unterschiedliche Typen hervorgebracht. Sie fallen ins Auge, wenn man die Kopfform, die Gestalt und die Körpergröße betrachtet, die Hautfarbe, den Haartyp, den Lidschnitt vergleicht und die Form und die Länge der Nase. In ihrer jeweiligen Kombination ergeben sich Eigentümlichkeiten, durch die sich die Afrikaner südlich der Sahara trotz mannigfaltiger individueller Abweichungen noch immer von den Chinesen und den Japanern unterscheiden, die Ureinwohner Australiens von den Europäern und die wieder von den Inuit Grönlands und den Indios des Amazonasbeckens). Am besten untersucht wurden die medizinisch relevanten Unterschiede, z. B. Varietäten von Enzymen und molekularen Signalempfängern (Rezeptormoleküle), die Anfälligkeit gegenüber bestimmten Krankheiten, die Häufigkeiten gewisser Erbkrankheiten, die Medikamentenverträglichkeit oder die Verteilung von Blutgruppen. Es gibt wohl kaum ein gesundheitliches Problem, das alle Menschen ungeachtet ihrer Abstammung gleichermaßen betrifft.

Über eine lange Zeit hin hat man von Menschenrassen gesprochen, doch will das heute kaum noch jemand tun, zu tief sitzt die Abscheu vor dem, was in der Kolonialzeit und nicht zuletzt in der Nazizeit mit entsprechenden „Argumenten“ passiert ist. Man denke an Auschwitz oder an Lubmin. Auch heute noch und wo auch immer in der Welt, wenn die Interessen von Neusiedlern auf die der indigenen (lat. „eingeboren“) Bevölkerung stoßen, gibt es Tendenzen zu verdeckten oder offenen Auseinandersetzungen.

Genetik, igitt!

Die den Naturwissenschaften eher Fernstehenden neigen dazu, Rassen, zumal Menschenrassen, als Erfindungen reaktionären Geistes oder als praktisch vernachlässigbar abzutun. So auch all die Besonderheiten, die die Menschen verschiedener Regionen auszeichnen. Zumal sie als genetisch bedingt anzusehen. Schon der Begriff „Genetik“ erzeugt bei manchen eine Gänsehaut. Gewiss, neben der genetischen Veranlagung spielen im Falle des Menschen bei der Entwicklung von Fähigkeiten ganz wesentlich Selbsterfahrungen und die Erfahrungen aus der Umwelt herein. Mit anderen Worten: das Lernen. Aber selbst die Lernfähigkeit hat eine genetische Basis, wie sie zum Beispiel der Stubenfliege oder der Mehlschwalbe im Vergleich zum Menschen fehlt.

Bleiben wir bei der Mehlschwalbe. Ihr Beispiel veranschaulicht, über welche Macht die Gene bei der Ausformung allein ihrer Verhaltenseigenschaften verfügen: Völlig erfahrungslos schlüpft der Jungvogel nach einem halben Monat Bebrütung aus dem Ei, wird von den Eltern vier, fünf Wochen gefüttert und ist dann flügge. Das heißt, er kann fliegen und „weiß“, wie. Er vermeidet Kollisionen und schnappt sich im Fluge erste Insekten. Zwar wird er noch etwa eine Woche lang von den Alten gefüttert, dann aber ist er absolut selbständig. Nicht nur „weiß“ der Jungvogel sich zu ernähren, sondern auch, wie sein Gefieder zu putzen ist und wie er es anstellen muss, um aus einem Teich, aus einer Pfütze, Wasser zu trinken. Ohne diese Fähigkeiten würde der kleine Piepmatz nach kurzer Zeit verhungernd am Boden liegen, geschweige denn im Herbst seine Reise nach Süden antreten. All das dank seiner Gene! Unserem Lernen in der Kindheit scheinbar gleichend, dennoch grundverschieden von ihm.

Wie die Genetik dieser Tiere eine derart flotte Verhaltensentwicklung anstellt, weiß kein Mensch zu sagen. Und aller Wahrscheinlichkeit nach nie, so kompliziert ist das nun mal mit dem Gehirn und den verhaltenswirksamen Genen. Das Schwalbengehirn kommt mit etwa 400 Millionen Nervenzellen aus, unseres verfügt über knapp 100 Milliarden, und diese mit jeweils hunderten oder gar zehntausenden informationellen Kontakten, Synapsen genannt. Beide sind Produkt der Evolution, einer sich über Milliarden Jahre erstreckenden Selbstoptimierung, dem Lernen scheinbar gleichend, davon aber grundverschieden - vom Prinzip her zu verstehen, aber nicht nachzuvollziehen. Und nie wirklich zu begreifen.

Zwar uns von früher her gleichen, aber doch verschieden sind.

Die Börde − o Täler weit, o Höhen!

Prof. Dr. Gerald Wolf

Weit weg sind sie, die Täler und die Höhen, alles ist flach, die Landschaft, verkahlt − die Börde eben. Grüne Inseln finden sich gerade mal dort, wo sich Dörfer breitgemacht haben. Dazwischen kaum ein Baum, kaum ein Strauch. Es seien denn Bäume an Straßen, die die Bördelandschaft durchziehen. Die

Wald, der war einmal

Wer in der Börde lebt oder hier mit dem Auto unterwegs ist, kann sich nicht

vorstellen, dass das einst alles Wald war, Wald ohne Anfang und Ende. Die

Germanen priesen den Wald, weil er ihnen half, die Römer aufzuhalten und am

Ende ganz zu vertreiben. Tacitus, ihr Geschichtsschreiber, meinte in seiner

Schrift "De Germania", dieses Land mache „mit seinen Wäldern einen

schaurigen, mit seinen Sümpfen einen widerwärtigen Eindruck". Und wirklich,

die Natur war sich selbst überlassen und gedieh prächtig.

Wald gibt es in der Börde schon längst keinen mehr. Viel zu kostbar ist der

Boden, um da einfach Wald wachsen zu lassen. In den dreißiger Jahren des

vorigen Jahrhunderts erhielt der Boden in der

Gemeinde Eickendorf (heute Bördeland) die Bodenwertzahl 100 und galt somit

als der fruchtbarste Boden Deutschlands. Nur an den Rändern der Börde gibt es

auch heute noch Wälder. Gegenden sind das, auf die die Landwirtschaft nicht

sonderlich erpicht ist. Aber auch dann darf der Wald nicht wachsen, wie er will,

sondern nur so, wie der Mensch will. Und der will schnell und gerade

wachsende Bäume, aus denen sich mit großem Gewinn Bretter machen lassen.

Fichten- und Kiefernforste also müssen es sein, eintönig zwar, aber

wirtschaftlich.

Eine Ausnahme gibt es: die Kreuzhorst − ein Auwald im Süden Magdeburgs,

charakterisiert durch Ulmen und Eschen und durchzogen von einem Altarm der

Elbe. Die Kreuzhorst ist ein seit dem Mittelalter behütetes Wald-Relikt. Lange

Zeit hielt das Kloster „Unser lieben Frauen“ die Hand über dieses kostbare

Fleckchen Natur. Heute wacht der Naturschutz darüber.

Die jüngere Zeit

Ende der siebziger Jahre ist der Autor mit seiner Familie von Leipzig nach

Magdeburg gezogen. Beachtenswerte Wälder gab es auch damals nicht, die

Kreuzhorst ausgenommen, dafür naturnahe Wiesen und Flure. Meist wuchs es

hier, wie es wollte. Pflanzen der selteneren Arten gab es, die man heute lange

suchen muss. Und Insekten, oft massenhaft. Die Blüten des Bärenklaus bogen

sich, so schwer wogen die Krabbeltierchen, die sich an ihnen labten. Heute sitzt

da mal eine Blaue Schmeißfliege, dort eine Grüne Goldfliege, und diese

zusammen mit ein, zwei Wegwespen oder einem Schmetterling. Dem Kleinen

Fuchs zum Beispiel. Dafür haben die benachbarten Blüten gar keinen Besuch.

Gewiss, den Bärenklau findet man auch heute noch, aber eher vereinzelt. Denn

er gehört nicht zu dem Wiesentyp, wie er von der industriellen Landwirtschaft

gebraucht und gepflegt wird. Um damit das Vieh zu füttern und die Biogas-

Anlagen. Selbst das Gras der Wegränder muss für die Gasgewinnung herhalten.

Zum Ausgleich schenkt uns die moderne Landwirtschaft Raps- und Maisfelder,

die sich bis zum Horizont erstrecken. Und ebenso riesige Getreidefelder. Der

größte Teil davon dient wiederum als nachwachsender Rohstoff für die

Gewinnung von Bio-Energie. Weder Auge noch Ohr werden durch

Auffälligkeiten in der Natur abgelenkt. Das Auge auch nicht durch die vielen

Windräder, denn daran hat es sich längst gewöhnt.

Früher tirilierten Feldlerchen hoch oben am Himmel, Kiebitze flogen in Scharen

auf, wenn man in den Elbauen wanderte, den Wiedehopf und sogar den

Großen Brachvogel konnte man dort sehen. Der Brachvogel brütete im hohen

Gras, wo die Autobahnbrücke hinüber nach Hohenwarthe reicht. Die Hecken

waren voller Vögel, an sonnenbeschienen Hängen harrten Eidechsen, es gab

noch Bäche und Tümpel und mit ihnen Frösche und Kröten. Und wer sich für

Insekten interessiert, ahnte spätestens beim zweiten oder dritten Blick in die

Krautschicht, wie riesig deren Artenfülle war. Nicht nur die Fülle der

Pflanzenarten ist zurückgegangen, auch die der Insekten, denn enorme

Mengen an Insektiziden werden versprüht, um den landwirtschaftlichen

Betrieben den Gewinn zu sichern.

Natur beobachten, wozu und wer überhaupt?

Für Ablenkung ist heutzutage gesorgt, ebenso für eher ernstzunehmende

Information. Davon profitieren auch die Bewohner der Börde. Wohin man

schaut, gibt man sich von den Handys gefangen. Zuhause ist es zusätzlich der

Fernseher, der uns mit Neuigkeiten versorgt. Und mit Fußball und mit

tatsächlich Wissenswertem. So eben auch mit Sendungen über die Natur. So

wie man die Natur hier vorgeführt bekommt, ist sie in der eigenen Wirklichkeit

praktisch nie zu sehen. Wozu dann noch Natur auf die eigene Faust? Und

tatsächlich, während früher Spaziergänge mit den Eltern gang und gäbe waren,

sieht man heutzutage Menschen „draußen in der Natur“ fast nur noch zum

Joggen oder um den Hund auszuführen. Spaziergänge mit den Eltern oder

Exkursionen mit Lehrern in Wald und Wiese, das gibt es praktisch nirgendwo.

In Magdeburg aber gab es diese Exkursionen. Jahr für Jahr bot der Autor,

zusammen mit Mitarbeitern, an einem der Wochenenden im Frühjahr seinen

(Medizin-)Studenten Natur-Exkursionen an. Fakultativ waren die, und die

Studenten kamen trotzdem. Ein oder zwei Busse bedurfte es, um die jungen

Leute vor die Tore der Stadt zu chauffieren. Dann ging es nicht nur um Heil-

und Giftpflanzen, auch was da kreuchte und fleuchte wurde in Augenschein

genommen. Die Frage an die Studenten nach deren Biologielehrern, wieso

diese denn nicht Ähnliches angeboten hätten, wurde regelmäßig mit einem

Feixen quittiert. Die hätten wohl Angst, gefragt zu werden, was das da für eine

Blume sei, wie der Vogel heiße, der da so aufdringlich zwitschere, und wie der

Käfer.

Früher hatte man mal geglaubt, die Grünen wären die Partei, der in erster Linie

unsere Natur am Herzen liegt. Nun sind die Grünen überall an der Macht, und

was hat ihre Macht aus unserer Natur gemacht! Weniger die Natur, der

„Klimaschutz“ ist ihr oberstes Anliegen. Wie einst die Kirchen den Glauben an

Gott zum Dogma machte, so heute die weltweit agierenden Politiker und

Journalisten den Glauben an die Klimawirksamkeit des (menschgemachten!)

Kohlenstoffdioxids (CO2).

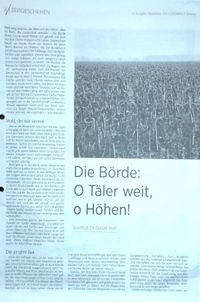

Abb . Erntereife „Energiepflanze“ Sonnenblume.

Tacitus hatte den Wald Germaniens „schaurig“ genannt, was hätte

er wohl hierzu gesagt?

Angebot: Vielleicht haben Sie, verehrte Leserin, verehrter Leser, Appetit

bekommen, einmal das, was der Börde an Natur verblieben ist, näher zu

erkunden? Am Beispiel der Kreuzhorst vielleicht? Solcherart Exkursion wurden in

der Vergangenheit über Magdeburg KOMPAKT schon mehrfach angeboten und

gern genutzt. Dann kam die Corona-Zeit dazwischen, aber nun könnten wir

doch mal wieder losstiefeln. Zu denken ist an den Mai des kommenden Jahres.

Die Einladung dazu wird zu gegebener Zeit in KOMPAKT zu finden sein.

Musik im Gehirn

Prof. Dr. Gerald Wolf

Ich streunte, wie so oft, in der Elbaue bei Glindenberg herum, um von den Menschen

Abstand zu gewinnen und dafür Nähe zu den Tieren und den Pflanzen. Viele hundert

Arten kann man dort antreffen, von den Menschen immer nur die eine, Homo

sapiens. Da vibrierte es in meiner Hosentasche, gleich darauf hub es dort an mit dem

Kopfsatz des 2. Klavierkonzerts von Rachmaninov. Thomas Wischnewski war dran,

der Freund und Herausgeber der Magdeburger KOMPAKT. Ob ich mir mal etwas

überlegen wollte zum Thema „Musik und Gehirn“. „Musik und Gehirn“, fragte ich,

„wieso Gehirn?“ Ihm wäre es ernst, wehrte der Andere ab, ich würde ja selbst ab und

an versuchen, Klavier zu spielen − „versuchen!“, ich bemühe mich seit meiner

Kindheit um dessen Tasten, wenn auch mit abnehmenden Erfolg −, und ich hätte bis

morgen Zeit. Spätestens bis übermorgen. „Bis übermorgen?“, entrüstete ich mich.

Andere Leute würden ein Leben lang über dieses Thema nachdenken, und nichts sei

dabei rausgekommen. Nichts Wesentliches. Wischnewski schwieg. Das ist eher

selten, verrät nichts Gutes. Ich gab nach.

Gleich danach fing es in meinem Hirn an zu arbeiten. Ohne es eigentlich zu wollen.

Musik und Gehirn! Sofort fiel mir das Gegenteil von Musik ein, das Geplärre nämlich,

das Blablabla und Gestöhn, das sich aus den Lautsprechern der Supermärkte über

die Kundschaft ergießt. Oft schon habe ich das Personal gefragt, wie sie solcherart

Hirnlosigkeit den ganzen Tag über aushalten. Sie hörten das gar nicht mehr, war die

einhellige Antwort. Von Thailand und von Indonesien her weiß ich, dort kommt

Klassik aus den Lautsprechern − europäische Klassik! Wie mir scheint, sorgt sie dort

für gute Stimmung, und mit ihr mag das Geld viel lockerer in den Brieftaschen der

Kundschaft sitzen.

Ein Musikzentrum im Gehirn?

Wofür nicht alles gibt es in unserem Gehirn Zentren. Im Hinterhaupt das Sehzentrum,

im Schläfenlappen ein Hörzentrum, in der Tiefe des Gehirns ein Glückszentrum, ein

sogenanntes Belohnungszentrum. Auch ein Zentrum für die Wut und den Zorn gibt

es dort, eines für das Riechen, ein anderes für das Schmecken. Aber nirgendwo gibt

es ein Musikzentrum!

Relativ früh, nämlich 1861 war es, da wurde in der unteren Stirnhirnwindung ein

Bereich entdeckt − nach seinem Entdecker „Broca-Areal“ genannt −, bei dessen

Störung Ausfälle der Sprechfähigkeit resultieren. In der Folge mehrten sich die

Kenntnisse über derartige Funktionszentren. Mit den neuartigen bildgebenden

Verfahren aber musste man erkennen, dass die Grenzen solcher Gebiete doch recht

diffus sind, ja, dass sich zugehörige Funktionen auch weit entfernt in ganz anderen

Hirnbereichen nachweisen lassen. Kein Wunder, denn unser Gehirn verfügt über

etwa hundert Milliarden Nervenzellen, und diese sind über jeweils hunderte und

tausende feinster Fortsätze untereinander verbunden. Oft über weite Distanzen hin

„synaptisch verschaltet“, wie man dazu auch gern sagt. Örtlich bald mehr, bald

weniger konzentriert. Aber nie wurde im Gehirn so etwas wie ein Musikzentrum

gefunden.

Wenn wir Musik hören, ist nahezu unser gesamtes Gehirn beteiligt. Dabei gilt die

rechte Hirnhälfte als die "musikalischere", zumal sie überhaupt eher für das

Emotionale zuständig ist, die linke für das Rationale. Und sonderlich rational geht es

beim Musikgenuss nun mal nicht zu. Wunderbar zeigte sich das bei den jüngsten

Konzerten auf unserem Domplatz. Bei Roland Kaiser glitzerten Tränen in den Augen

der Zuhörer, während die Massen bei Apache offenbar von einer Art Radauzentrum

regiert wurden.

Zuhören, passiv Musik zu erfahren, ist das eine, Musik selbst auszuüben das

Andere. Je nachdem, ob wir nach einer Musike tanzen oder marschieren, ob wir

singen oder auch nur mitsingen, ob wir auf der Flöte spielen oder auf dem

Akkordeon, oder ob wir, dem Takt folgend, rhythmisch auf ein leeres Fass hauen,

immer lassen sich dafür in speziellen Hirnregionen spezielle Aktivitäten nachweisen.

Das gilt allerdings auch dann, wenn uns Musik, selbst wenn wir sie nur hören,

emotional stark anmutet, wenn sie uns fröhlich stimmt oder traurig. Oder wenn es

uns vor Begeisterung kalt den Rücken hinunterrieselt.

Musik-Genies

Woher eigentlich kommt das, das Geniehafte? Woher hatte es Beethoven bezogen,

als er die Eroica komponierte, Tschaikowski sein Erstes Klavierkonzert schrieb oder

Tomasio Albioni sein Adagio g-moll? Albioni, war er es überhaupt? Vielleicht ist das

Genie, das dieses später so berühmt gewordene Adagio schuf, gar nicht in Albioni

zuhause gewesen, sondern in dem italienischen Musikwissenschaftler Remo

Giazotto entstanden, als er über Albioni schrieb? Darüber gibt es viel Literatur.

Gleichviel, immer ist die Geburtsstätte des Genialen das Gehirn. Nicht der Bauch,

nicht die Nieren sind es, nicht der Dick- oder der Dünndarm oder schon gar nicht die

Kniescheibe. Und wenn nun mal für die Musik allein das Gehirn zuständig ist, wo

dann ist die Stelle im Gehirn? Und warum findet eine geniale Schöpfung immer nur in

einem einzigen Menschen statt, in einem ganz speziellen, hochindividuellen, nie

auch bei einem x-beliebigen Anderen? Wäre Bach nicht gewesen, kein anderer hätte

die Idee für die h-moll-Messe geboren. Noch nicht einmal wäre es ohne Conrad

Franz Xaver Gruber zu unserem Weihnachtslied „Stille Nacht, Heilige Nacht“

gekommen.

Doch vermag das genialische Schaffen des Einen Geniehaftes in einem Anderen zu

wecken. Ohne die entsprechenden Vorgänger hätte es nicht jene gegeben, die ihre

Spuren weiterverfolgten und dabei auf ihre ganz persönliche Weise Geniehaftes

erzeugten. Ohne Haydn kein Bach oder Mozart oder Wagner, ohne Skrjabin kein

Schostakowitsch. Und wenn bei unsereinem, bei einem X-Beliebigen also, durch

Musik keinerlei neue Musikideen geweckt werden, stimuliert uns die Musik doch ganz

allgemein. Immerhin. Die Arme bewegen sich mit, ohne dass man nach Außen hin

davon etwas mitbekommen muss, ebenso die Beine und der Rumpf. Zugleich wird

das Rhythmusgefühl trainiert. Musik verändert den Herzschlag, den Blutdruck und

die Atmung. So manche Erkrankungen lassen sich dadurch behandeln, ja sogar

heilen – durch Musiktherapie.

Harmonie, nicht nur in der Musik

Ich hatte mich mit dem Manuskript beeilt, und wie so oft in solchen Fällen spendierte

mir Thomas Wischnewski im „Café Altstadt“ dafür ein Glas Wein oder Bier (oder auch

ich ihm!). Ein paar Tage später war ich wieder draußen in der Glindenberger Gegend.

Und wieder beguckte ich mir das, was da wächst, was da kreucht. Dieses Mal ging

mir der Begriff „Harmonie“ durch den Kopf. Im Artikel blieb er unerwähnt. Ein Mangel.

Dabei lässt sich „Harmonie“ auch in einem sehr allgemeinen Sinne verstehen. Als

sich mein Blick in der Ufervegetation eines mittlerweile ausgetrockneten Tümpels

verfing, drängte sich der Harmonie-Gedanke regelrecht auf. Da wuchs Schilf

zwischen Silberweiden, daneben büschelweise Rohrglanzgras. Da waren Glanz-

Melde, Floh-Knöterich und Sumpfziest, unterbrochen von Gruppen mit knallgelb

blühendem Leinkraut und schmutzig weißer Schafgarbe. Alles in schönster

Harmonie. Tatsächlich? Nein, nur dem Anschein nach. Denn dort, wo das eine

wächst, ist kein Platz für das Andere. Und umgekehrt. Das gilt genauso für die Sand-

Goldwespe, die Igel-Fliege und den Landkärtchen-Schmetterling, wenn sie sich

nebeneinander am Pollen der Margariten zu schaffen machen. Die grüne

Krabbenspinne, die sich, nach einem geeigneten Opfer Ausschau haltend, unterhalb

einer der Blüten versteckt, bleibt dabei außer Acht.

Nach außen hin alles in schönster Harmonie. Aber eben nur nach außen hin. Wie in

der Musik, wo die Töne mit- und nach- und gegeneinander um unser Gehör ringen.

Je dezidierter, umso bewundernswerter. Gleichviel ob in der Musik oder in der Natur.

Und was machen all die Töne in unserem Gehirn? Gerade mal in einigen Ansätzen

kennt man sich da aus, im Großen und Ganzen aber weiß keiner Bescheid. Obwohl

die Hirnforscher gern so tun als ob. Nein und abermals nein, für ein wahres

Verständnis ist unser Gehirn viel zu klein, viel zu klein für seine Größe!

Altern − bald Last, bald Lust

Prof. Dr. Gerald Wolf

„Alte weiße Männer“, das ist der Faustschlag in das Gesicht derer, die aus Deutschland das gemacht haben, wie man es heute vorfindet. Die Frauen, so sie heutzutage ebenfalls alt und weiß sind, nicht zu vergessen! Ganz besonders denke man an die, die Deutschland nach dessen grausamen Verwüstung durch den 2. Weltkrieg wieder aufgebaut haben. Auch nicht die Kinder und Kindeskinder dieser Generation.

Gleichviel, „alt und grau“ ist aus der Sicht der Jugend, vor allem wohl der heutigen, die Inkarnation des Ewig-Gestrigen. Ob die heutige Jugend in der Lage wäre, ein verwüstetes Deutschland wieder so herzurichten, wie sie es – ohne eigenes Zutun – dank der „alten weißen Männer und Frauen“ − hier und heute vorfinden. Die Alten von heute können es auch nicht. Warum? Eben, weil sie alt sind. Sofern sie überhaupt noch leben, leiden sie unter körperlichen Gebrechen. Und diese nehmen zu und nicht ab. Leider auch heften sich die geistigen Qualitäten an diesen Kurs. Mit allerhand Maßnahmen gelingt es zwar, die nach unten gerichtete Kurve der Lebensqualität etwas abzufedern und sogar die der durchschnittlichen Lebenserwartung zu verlängern, dafür fällt die Kurve zum Schluss immer steiler ab. Immerhin lebten 2021 in Deutschland gut 23.500 Menschen, die hundert Jahre oder älter waren. Rund 3000 Menschen mehr als im Vorjahr.

Wer der Bibel vertraut – viele tun das -, glaubt zu wissen, dass es auch nach dem Sündenfall noch Menschen gab, die zwar sterblich waren, dennoch uralt wurden. Von Moses zum Beispiel heißt es, er wäre 120 Jahre alt geworden, Methusalem gar 969 Jahre. Bis zum heutigen Tag gibt es Kulturen, in denen die Alten hoch geehrt werden, zum Beispiel manche fernöstliche. Und andere, in denen sie zum Verschwinden in den Wald geschickt werden oder in die Wüste.

Warum überhaupt das Altern und hernach der Tod?

Ein Blick in die Pflanzen- und Tierwelt gibt Auskunft. Da sind unsere Getreidearten, die werden nur ein Jahr alt. Die einjährigen Pflanzen wachsen als lebhaftes Grün auf. Während ihre Samen reifen, aber werden sie gelb und sterben ab. Und das selbst bei bester Pflege. Andererseits die Öl- und die Mammutbäume. Ihre Altersgrenze reicht bequem über die Tausend Jahre hinweg. Oder denken wir an die Eintagsfliegen. Viele ihrer Arten (allein in Mitteleuropa 60!) werden − sind sie dann einmal zum Vollinsekt geworden − tatsächlich nur ein paar Tage alt. Riesenschildkröten hingegen weit über hundert Jahre. Und Mäuse mit Ach und Krach zwei oder drei.

Was ist der Grund dafür? Richtig, es liegt am Erbgut! In die DNA des Zellkerns eingebaute molekulare Vorschriften sind das, die bestimmen nach einem art-typischen genetischen Programm, welchen Weg das Lebewesen in seiner Entwicklung entlangzugehen hat. Und an dessen Ende wird gestorben. Altern ist nicht etwa gleichzusetzen mit Verschleiß, etwa wie bei einem Auto. Nein, auch dafür gibt es genetische Programme, die die Lebensfunktionen zunehmend einschränken. Nach Plan also. So auch gibt es keine ewig lebenden Tier- oder Pflanzenarten. Das Prinzip ist: Der Tod der Individuen hat den Platz für die Nachfolger zu schaffen, und diese könnten ja – rein zufällig − etwas besser ausgerüstet sein als die Vorgänger. Deren Nachkommen auch. Und so ergeben sich, dank Selbstoptimierung also, regelrechte Entwicklungslinien. Auch unter Verzweigung. Das ist das Grundprinzip der Evolution. Entwicklung durch Selbstoptimierung und nicht nach Plan, nicht durch Schöpfung.

Der Tod steht dabei als Helfer zur Seite. Für die Entwicklung des Lebens auf der Erde ist das gut und schön, aber ganz und gar nicht für uns denkende und empfindende Individuen. Wir Menschen hadern mit dieser Art von Schicksal. Im Alter erwarten uns körperliche Gebrechen und solche des Stoffwechsels. Und unser Geist verliert an Frische, an Schaffenskraft. Nicht selten ist er am Ende nur noch ein Schatten seiner selbst. Dabei altern die Organe von Mensch zu Mensch unterschiedlich und unterschiedlich schnell, auch das Gehirn. Wir unterscheiden uns also nicht nur in der Haarfarbe, in der Blutgruppe und in der Form unserer Nase.

Auch das Gehirn altert

Manch einer will das Nachlassen der Hirnfunktionen im Alter als Gnade verstanden wissen, insofern, als dadurch die Tragik des Abschied-nehmen-müssens gemildert wird. Nämlich wenn den Betreffenden ihres Schicksals nicht mehr voll gewahr sind. Von der Demenz ist die Rede. In früherer Zeit empfindungslos „Altersschwachsinn“ genannt. Erkennt man das Schwinden der geistigen Leistungsfähigkeit am Gehirn? Durchaus. Nämlich auch das Gehirn selbst schwindet. Zunächst sehr langsam, beginnend bereits mit dem 30. (!) Lebensjahr. Später schneller. Natürlich bleibt die Größe des Schädels und der Hohlräume für das Gehirn konstant, zum Ausgleich nimmt der Anteil der Hirnflüssigkeit zu.

Auch im Mikroskop sieht man entsprechende Veränderungen. Nervenzellen verschwinden und kaum welche kommen hinzu. Eher gar keine. Die häufigste Form der Demenz ist die vom Typ Alzheimer. Hierfür wurden lange Zeit Verklumpungen eines speziellen Eiweißes als ursächlich angesehen, das Alzheimer-Protein. Heutzutage ist man da weniger sicher. Eher meint man dafür molekulare Veränderungen einer Gerüstsubstanz innerhalb der Nervenzellen, die des Tau-Proteins, verantwortlich machen zu müssen. In anderen Fällen werden die Wände der Blutgefäße des Gehirns durch fettähnliche Ablagerungen verändert, es kommt zur Arteriosklerose im Gehirn. Die Folge: Verengungen der Blutstrombahn. Bis heute ist nicht recht geklärt, welche Art der Veränderungen Ursache der Demenz sind und welche eher die Folge.

Übungen und Mittelchen, die Alterungsvorgänge hintanhalten sollen, gibt es wie Sand am Meer. Auch Fitnessprogramme. Diejenigen, die von Haus aus körperlich bzw. geistig fit sind, neigen am ehesten zu derartigen Fitnessprogrammen. In Hinblick auf deren Erfolg mögen Ursache und Wirkung schnell verwechselt werden.

Doch gilt es, auch die Vorteile des Alters zu erkennen. Womöglich sogar mit Lust. Nicht nur um das (eventuelle) materielle Erbe geht es da (hoffentlich nicht in Form von Schulden). Nein, ein Leben lang wurde Wissen und wurden Erfahrungen angesammelt, ein Schatz, der Lust verschafft und den es mit Lust weiterzugeben verlangt. Mit viel Zuneigung an die eigenen Kinder und Enkel natürlich, aber auch an die von Freunden und Kollegen. Und – nach Möglichkeit − selbst an Fernerstehende. Gewiss, die Aufmerksamkeit der Jüngeren zu erlangen, die der vermeintlich Besserwissenden, ist nicht einfach. Doch wurde von den Älteren der eigene Erfahrungsschatz erst einmal als wertvolles Vermächtnis erkannt, sollte dessen Verpflanzung in das Gehirn der Jüngeren unbedingt versucht werden. Auch, bitte schön, von den Jüngeren selbst. Für beide Seiten ist die Wissensverpflanzung mühsam, aber lohnend. Das herauszufinden, sei vornehmstes Anliegen eines jeden Einzelnen!

Altern und Tod, die Welt und das Ich – genug Grund, sich darüber das Gehirn zu zermartern, zu zerschnetzeln. Lassen Sie sie sich dabei helfen, zum Beispiel durch das „Hirngeschnetzelte“! Abbild oder Link!

Au, verdammt!

Prof. Dr. Gerald Wolf

Schmerzen, jeder kennt sich damit aus. Höchst eindrücklich, wenn man der Bequemlichkeit halber ohne Hausschuhe in der Wohnung herumläuft und dann mit dem kleinen Zeh das Tischbein rammt − verdammt, verdammt, verdammt! Ganz unwillkürlich kontrahieren die Gesichtsmuskeln, und mit vom Schmerz verzerrten Gesicht wird der Schaden beguckt: Der Zehnagel ragt schräg nach oben und ein winziges Tröpfchen Blut sickert darunter hervor. Schreien dann, Wimmern, Fluchen und ein paar Meter humpeln. Was sonst? Im günstigsten Fall ist jemand Zeuge gewesen und bedauert unsereinen aufrichtigen Herzens. Oder, weit weniger günstig, er lacht sich halb schief.

Schmerz gehört zu den Grunderfahrungen unseres Lebens, zu den höchst unangenehmen. Schmerz hat aber auch etwas Positives − er erzieht. Denn seine Botschaft lautet: Pass das nächste Mal besser auf! Was aber, wenn aus heiterem Himmel heraus das Knie schmerzt? Oder der Kopf. Die Frage dann: Lässt sich dieses lästige Gefühl ganz einfach aberziehen? „Ein Indianer kennt keinen Schmerz“, so heißt es in Karl Mays „Schatz im Silbersee“. In meiner Kinderseele waren sie Helden. Aber falsch, auch diese Leute kennen das Schmerzgefühl. Nur eben kannte Karl May die Indianer nicht, nie war er auch nur einem von ihnen begegnet. Was in meiner Vorstellung für längere Zeit geblieben war, habe „ein echter Indianer“ zumindest gelernt, bei Schmerz keine Miene zu verziehen. Mag schon sein. Die Frage aber: Kann man sich das Schmerzgefühl tatsächlich abdressieren? Und sollte man das überhaupt?

Ein einziges Gen

Und wirklich gibt es Menschen, die total schmerzunempfindlich sind. Von Geburt an. Zu einer regelrechten Berühmtheit brachtes es eine Familie in Italien, die Familie Marsili, deren Mitglieder keinen Schmerz empfinden. Sie spüren nichts, wenn sie ihre Hand auf eine heiße Herdplatte legen. Superscharfe Chilischoten machen ihnen nichts aus, auch keine Träne, wenn sie sich einen Arm brechen – und. Sie können sich den Arm brechen – es kommt kein Schmerz. Die Marsilis kennen keinen Schmerz. Alleinige Ursache ist ein Defekt in einem Gen, SCN9A genannt, und dieser führt zu einer angeboren Schmerzunempfindlichkeit, Hypanalgesie genannt. Dieser Defekt verhindert die Bildung von NaV1.7-Kanälen, die Schmerzsignale von den Nerven ans Gehirn leiten.

Mittlerweile wurde ein solche Gendefekt auch bei anderen Menschen gefunden. Allesamt sind sie schmerzunempfindlich. Auch Mäuse, denen experimentell dieses Gen zerstört wurde. Pfiffig, wie nun mal solche Forscher sind.

Schmerz der uneigenen Art

Durchaus nicht immer geht es um einen selbst, so, wenn ein Familienmitglied leidet. An einer todbringenden Krankheit zum Beispiel oder an einer schweren seelischen Störung. Dann leidet man mit. Genauso mit dem Sohn, der gezwungen wird, an der Front zu kämpfen. Auch im selbstverschuldeten Fall mag das Mit-Leiden ähnlich groß sein, z. B. wenn der Sohn, die Tochter, ein Enkel auf Abwegen sind, die früher oder später in die Katastrophe führen werden. Vielleicht ist sie schon eingetreten, und sie büßen nun eine Gefängnisstrafe ab. Von der edelsten Art mag der Schmerz sein: Man leidet für sein Volk. Weil es von unfähigen, von verantwortungslosen, von korrupten Politikern ins Verderben gelenkt wird. Um abzuhelfen, nehmen manche Menschen, auch wenn sie von der Unbill selbst gar nicht betroffenen sind, Risiken auf sich, auch solche der schweren Art. Jobverlust drohen ihnen, Gefängnisstrafen oder der Galgen gar. Bei weitem nicht alle Menschen sind bereit, für ihre Mitmenschen Schmerz zu ertragen, eben nur die edelsten.

Auf diesen Felsen will ich neue Kirchen bauen

Prof. Dr. Gerald Wolf

Was nur ist das, was unsereinen in einer Kirche flüstern lässt? Ehrfurcht? Der Zweifel am eigenen Unglauben? Ist da nicht vielleicht doch etwas dran, an diesem Gott? Immerhin glauben enorm viele an ihn. Bei dem einen oder anderen mögen auch Fragen aufkommen, wie man sie von der Philosophie her kennt: Was war zuerst, Materie oder Geist? Gott? Neuerdings auch die Frage nach dem Informationserhaltungs-Satz (https://www.achgut.com/artikel/Gibt_es_ein_ewiges_Leben).

Manch einer glaubt an Gott und gibt das nicht gern zu. Andere an Götter, die uns fremd sind, an vermeintlich bedeutsame Zufälle, an stellare Konstellationen, an die Macht von Hufeisen oder die der Unglückszahl 13. Tja, der Glaube! Er ist zwar nicht Wissen, aber er fühlt sich so an. Jüngstes Beispiel, die Corona-Pandemie. Die ganze Welt glaubte zu wissen, dass das Corona-Virus extrem gefährlich ist und es nur eine halbwegs sichere Möglichkeit gibt, sich seiner zu erwehren: sich impfen zu lassen und Maske zu tragen. Auch diejenigen, die bislang darauf bedacht waren, gentechnisch veränderte Nahrungsmittel peinlichst zu meiden, ließen sich nun bereitwilligst Genmaterial in den Muskel spritzen. Und wurden dadurch zu einem GVO, zu einem gentechnisch veränderten Organismus. Wenn die ganze Welt von der Impferei überzeugt ist, sich auf diese Weise vor dem Virus schützen zu müssen, könne es ja nicht falsch sein. Ein Glauben nur, Wissen war es nicht. Nicht selten ist der neue Glaube mit Eifer gepaart gewesen, der religiöse Züge trug. Etwa derselbe Eifer war es, mit dem man vordem die Gentechnik ablehnte. Aus Intuition.

Auf solche Weise werden Glaubensgebäude errichtet, die Kirchen gleichkommen. Wissen stört hier eher, weil es mit Bedenken einhergeht, die der Glaubensfestigkeit abträglich sind. Im Fall Corona das Wissen über Virologie und Zellbiologie also, über Immunologie und Molekulargenetik. Überzeugungen reifen dann, die, ob nun mit Ängsten oder mit Hoffnungen gepaart, Haltestangen gleichkommen. Sie mögen besser sein als gar keine, selbst wenn sie sich irgendwann als grundlos erweisen. Grundlos, aber nicht haltlos.

Geheiligt sei der Name

Der Jesus-Glaube mag als Beispiel dienen. Zu Jesus‘ Zeit herrschten die Römer in Palästina. Gewissenhaft wurden von ihnen selbst über Kleinigkeiten Buch geführt, doch von Jesus keine Spur. Nicht einmal von seiner Kreuzigung. Aber auch dann, wenn Jesus keine historische Person gewesen sein sollte, ist seine Wirkung gewaltig. Sie erstreckt sich über zwei Jahrtausende hin und übertrifft die von jedem noch so hochgepriesenen realen Menschen um ein Vieles. Die Geschichtsbücher sind voller Namen von Menschen, die durch Glorifizierung zu Haltestangen wurden. Nicht selten mit quasi-religiösem Gewissheitsanspruch.

Darunter finden sich auch Menschen von der übelsten Sorte: Stalin, Hitler, Mao, Pol Pot. Tempel wurden ihnen errichtet, die Kirchen gleichkommen. Zu den Sakrosankten gehörten sogar Wissenschaftler. Einer der Unrühmlichsten war Trofim Denissowitsch Lyssenko, ein sowjetischer Biologe der Stalinzeit. Er meinte, nicht die Gene bestimmten die Eigenschaften der Lebewesen, sondern allein die Umwelt. In der Landwirtschaft führten seine „Theorien“ zu katastrophalen Ernten. Weil indoktrinär, fasste der Lyssenkoismus auch in der Wissenschaft Fuß, so in der DDR. Noch heute liebäugeln manche unter Abkehr von der anstrengend sachlichen Genetik mit Lyssenkos Ideen. Insbesondere unter bildungsabholden Jugendlichen.

Die Erfahrungen mit der Vergottung einzelner Personen sind oft so schlimm, dass sich glaubensartige Religionen heutzutage eher um Ideen ranken. Um Not und Nöte geht es dabei, echte und falsche, um Fördernotwendigkeiten, um Flüchtlingshilfen, um Artenschutz, um … − einen lehrreichen Einblick bietet das Deutsche Zentralinstitut für soziale Fragen (DZI) mit einer erstaunlich großen Liste an Spenden-Siegel-Organisationen (https://www.dzi.de/spendenberatung/spenden-siegel/liste-aller-spenden-siegel-organisationen-a-z/).

Nachdem im Zusammenhang mit Corona aus Missgriffen und Fehlern gelernt wurde, darunter solchen der schlimmsten Art, konzentriert sich die Aufmerksamkeit der ganzen Welt wie vordem wieder auf das Klima und dessen – menschgemachten − Wandel.

Nicht Glauben, Wissenschaft ist vonnöten!

Von Klimakatastrophe ist die Rede, von Klimakollaps, von Schockdiagnosen. Und davon, dass, wenn es mit der Beeinträchtigung des Klimas durch den Menschen so weitergehe, die Menschheit ab Mitte des Jahrhunderts, spätestens mit Jahrhundertende, „am Ende“ sei. Wetterunbilden, wie sie seit jeher und sonst wo in der Welt üblich sind, werden publikumswirksam als Ergebnis des menschgemachten Klimawandels gedeutet. Warnungen sind das, wie wir sie dem Wesen nach aus der Bibel kennen. Die Verbrennung fossiler Rohstoffe wird zur Sünde erklärt und mit ihr die Freisetzung des Klima-Killers Nr. 1, des CO2. Wennschon das CO2, der Pflanzennährstoff Nr. 1, ein Treibhausgas ist, ein „Klima-Killer“ gar, sollte diese Erkenntnis, aus der Vergangenheit lernend, nicht länger als Glaubensbotschaft hingenommen werden. Nicht wie der kirchliche Glaube also, bei dem die Frage nach dem Wesen Gottes, die nach seiner realen Existenz, keine Rolle zu spielen hat. So gibt es paläoklimatische Aufzeichnungen über die Erdoberflächen-Temperatur und die atmosphärische CO2-Konzentration, die über 600 Millionen Jahre zurückreichen. Zu erklären ist, warum der Kurvenverlauf der Temperatur (über Jahrmillionen hin vielfach höher als heute) und der der CO2-Konzentration keinen Zusammenhang erkennen lassen. Nicht minder erklärungsbedürftig: Wennzwar CO2 die Wärmestrahlung (das Licht im Infrarot-Bereich) zu binden vermag, wird der Effekt mit wachsender CO2-Konzentration immer geringer − wegen der Sättigung im Infrarot-Absorptionsbereich (https://www.therightinsight.org/Diminishing-Impact-of-Increased-CO2). Eine Verdopplung der atmosphärischen CO2-Konzentration (von gegenwärtig etwa 0,04 Prozent auf 0,08 Prozent also) würde in dieser Hinsicht kaum Wirkung zeigen.

Wie zuvor bei der Corona-Pandemie spielen Details, die seitens der Wissenschaft politikunabhängig ermittelt werden, auch beim Klimawandel nur untergeordnete Rolle. Wenn überhaupt. Und wiederum fehlt der Diskurs zur Vielgestaltigkeit der Argumente und ihrer jeweiligen Pros und Kontras. So blieb nahezu völlig unbeachtet die Feststellung, dass der Anstieg der atmosphärischen CO2-Konzentration während des weltweiten Lockdowns in der ersten Hälfte des Jahres 2020 keinerlei Veränderung zeigte (https://gml.noaa.gov/ccgg/trends/gl_trend.html). Wenn also der Klimawandel CO2-bedingt ist oder sein sollte, wieso kann er dann durch den Menschen verursacht sein?

Nahezu Einigkeit besteht darin, unter dem Begriff „Klima“ die über Jahrzehnte hin ermittelten Wetterdaten zusammenzufassen. Daten, die sich je nachdem auf Kontinente und Ozeane beziehen, auf Wüsten, Küsten und Wälder, auf Städte, Seen, Flüsse und Bäche. Bis hin zum Mikroklima auf einem Stein oder darunter. Dabei unterscheidet man Klimazonen, Klimasysteme, Klimafaktoren und Klimaelemente. Alles zusammen ergibt ein – wie es heißt − chaotisches, dynamisches, nicht-lineares System, das über längere, oft schon über kürzere Zeiten hin jeder Berechenbarkeit trotzt. Entsprechend versagt haben die Versuche, durch Klimamodelle verlässliche Vorhersagen zur Klima-Entwicklung zu ermöglichen. Die Klima-Apologeten sehen das anders. Sie „wissen“, dass, falls der Mensch weiter so sorglos mit fossilen Energieträgern umgeht, das 1,5-Grad-Ziel verfehlt wird und sich ein Kipp-Punkt ergibt, ab dem die Erde langsam, aber sicher verglüht. Allerdings ist die Erde ein Wasser-Planet. Zu etwa 70 Prozent mit Wasser bedeckt, beträgt dessen Gesamtvolumen etwa 1,4 Milliarden Kubik-Kilometer. Wohin damit, wenn die Erde verglüht? Eine riesige Dampfwolke müsste sich bilden, die jegliches Sonnenlicht von der Erde abschirmt, und eine entsprechende Abkühlung wäre die Folge. Abkühlung durch Erhitzung also!?

Vonnöten sind neben umfassenden Analysen zum Klima und dessen Wandel der freie Diskurs der Ergebnisse. Und der hat in aller Öffentlichkeit stattzufinden. Allerdings sind für das Verständnis der Debatten Grundlagenkenntnisse vonnöten, deren Erwerb mit einem schwer überwindbaren Nachteil einhergeht: mit Mühewaltung. Um Wissen geht es da, nicht um Glauben. Im Bemühen um wissenschaftlich fundierte Einsichten schadet der Glaube eher. In der Politik hingegen und allzumal in den Medien wird das zumeist viel einfacher gehandhabt: Im Wesentlichen redet und schreibt man das, was auch die Anderen reden und schreiben. Was aber, wenn durch Abnutzung der Argumente deren Überzeugungskraft nachlässt oder, weit schlimmer, sich durch die Kritikvernachlässigung ein Irrtum herausstellt, ein Irrtum von der denkbar schlimmsten Art?

Wer trägt die Risiken?

Wie zuvor in der Corona-Politik spielen Daten hinsichtlich Klima und Klimawandel, wenn sie seitens der Wissenschaft politikunabhängig ermittelt werden, eine – wenn überhaupt − nur untergeordnete Rolle. Doch gibt es anderweitige Daten, Daten zum Klimawandel, zum Beispiel solche im Sinne des Klimaschutzes, und diese gelten als geradezu heilig. „Klimakirche“ eben. Die daraus für die Praxis abgeleiteten Maßnahmen haben nicht selten Konsequenzen gigantischen Ausmaßes. Allzumal die der sogenannten „Energiewende“. Widerstand regt sich nicht oder kaum. Was aber, wenn die „erneuerbaren Energien“ (sorry, verehrter Albert Einstein!) großräumig versagen und landesweite Blackouts mit katastrophalen Konsequenzen resultieren? Sind am Ende die Wissenschaftler schuld, da sie anstelle zu debattieren geschwiegen haben? Tatsächlich, die meisten von ihnen machen einfach mit, und das durch bereitwillig angepasste Formulierungen, durch Ignorieren von alternativen Befunden und Überlegungen oder, wenn doch anders, durch den wiederholten Hinweis auf das „Umstrittensein“ anderer Meinungen oder Befunde. Die wenigen aufmüpfigen Kollegen werden von den Stillhaltern heimlich bewundert, in moralischer Selbstverteidigung auch zynisch belächelt oder eben ganz einfach links liegengelassen. So verfahren die großen Dachgesellschaften, wie die Leopoldina und die Max-Planck-Gesellschaft, und so geht es hinunter bis in die kleinsten Zellen des wissenschaftlichen Lebens. Wer nicht mitmacht, sich als Angehöriger der Klimakirche zu erweisen, wer öffentlich nicht mitglaubt an den menschgemachten Klimawandel und die Vorzüge der Energiewende, wird nicht gebraucht, wird nicht gedruckt, wird nicht zu Vorträgen eingeladen, riskiert seinen Beruf, zumindest das Vorwärtskommen. Besser also ist Schweigen. Schon um nicht als „Verschwörungstheoretiker“ oder, in Analogie zu den „Corona-Leugnern“, als „Klima-Leugner“ beschimpft zu werden. Einer anderen Meinung zu sein, gereicht bis hin zu dem – für Wissenschaftler absurden¬ - Vorwurf, ein „Andersdenkender“ zu sein.

Widerstand regt sich am ehesten in der Wirtschaft. Dazu ein einziges Beispiel: Markus Krebber, der Chef des Energiekonzerns RWE, fürchtet, in Deutschland würde durch Rückbau bisheriger Energiequellen mittelfristig der Strom knapp, und allein schon dadurch treibe es Firmen und Jobs aus dem Land.

Was nun? Doch einfach mitmachen und auf jedweden Diskurs verzichten? Den Herrschaften der weltweit operierenden „Klimakirche“ und der mit ihr verbundenen Finanzclique käme das sehr entgegen.

Was ist dran an Leistungssteigerungen durch Hirnstimulation? KOMPAKT sprach darüber mit dem renommierten Magdeburger Neurobiologen Prof. Dr. Gerald Wolf

Was halten Sie – vom Grundsätzlichen her − von alternativen Trainingsmethoden im Sport, was speziell von der elektrischen Hirnstimulation? Zielen solche Vorhaben eher in Richtung Homöopathie, oder gibt es dafür ernstzunehmende Gründe?

Prof. Wolf: Solcherart Bemühungen haben einen durchaus seriösen Hintergrund. Bei der Behandlung von Schlaganfallpatienten wird seit längerem die Stimulation des Gehirns mit Gleichstrom angewendet, routinemäßig, und das durchaus mit Erfolg. Dazu werden bei den Patienten Elektroden auf der Kopfhaut platziert − eine unblutige Methode also -, um über diese Elektroden die darunterliegenden Hirnpartien zu reizen. Mit sehr guten Ergebnisse. Ähnlich gute Resultate finden sich bei depressiven Patienten und in der Schmerztherapie. Und sogar bei Angststörungen.

Gute Ergebnisse, inwiefern?

Bei Schlaganfallpatienten geht es zum Beispiel um Lähmungen. Durch die elektrische Stimulierung der durch den Schlaganfall geschädigten Hirnregionen kommt es zu einer Art von Trainingseffekt, der die Situation der Patienten nachweislich verbessert. Daher bin ich grundsätzlich bereit zu akzeptieren, dass auf ähnliche Weise auch im Sport Trainingseffekte zu erzielen sind. Eigene Erfahrungen habe ich nicht vorzuweisen, doch gibt es in der Fachliteratur entsprechend Belege.

In jüngerer Zeit sorgt vor allem die Hirnstimulation mit Gleichstrom (transkranielle Gleichstrom-Stimulation, transcranial direct current stimulation, tDCS) für Aufsehen. Anders als bei der Elektrokrampfbehandlung wird mit Schwachstrom gearbeitet (etwa 2 Millivolt), wobei es auf die Position der Anode (Pluspol) ankommt. Sie saugt durch die Kopfhaut und den Schädelknochen hindurch in dem unter ihr gelegenen Hirngewebe Elektronen ab. Das führt zu einer sogenannten Depolarisation, die ihrerseits mit einer Reizung von Hirngewebsstrukturen einhergeht, mit deren Erregung also. Je nach Lage der Elektroden und damit der auf diese Weise stimulierten Hirnregion ergeben sich Trainingseffekte in Form von entsprechenden Leistungssteigerungen. Auch bei Nicht-Sportlern. Bestimmte Aktionen können dann mit höherer Kraft durchgeführt werden, mit höherer Präzision, mit größerer Dauerhaftigkeit. Vereinfacht gesagt:

Man kann Sportler in einer nichtklassischen Weise trainieren.

Nun heißt es ja in einer der Studien, die Methode sei in der Fachwelt bisher umstritten, zumindest teilweise.

Neuere Ergebnisse sind in der Wissenschaft kaum jemals „unumstritten“. Zum einen mögen sich die jeweils angewandten Methoden unterscheiden − bald mehr, bald weniger − und damit auch die Ergebnisse. Zum anderen geht es in der Forschung nicht nur um Erfolg, sondern auch um Ansehen, und damit wird nach außen hin gern gegeizt. Erfolg wie auch das Ansehen in der Gemeinde der Wissenschaftler macht die Geldgeber großzügig. Dabei geht es um Forschungsmittel, oft um kostenaufwendige Techniken, aber auch um die Finanzierung von Forschungsstellen. Bis neuere Forschungsergebnisse hinreichend etabliert sind, mithin nicht länger „umstritten“, benötigt für gewöhnlich eine längere Zeit. Und eher braucht es noch länger, bis sie zur Praxis werden. Doch genau das ist im Sport ein Problem, bei dem es ja um Wettbewerb und Wettbewerbsvorteile geht. Die Nase möglichst weit vorn zu haben, ist das Ziel. Und dann mögen Methoden noch vor ihrer Ausreifung eingesetzt werden, auch wenn sie zunächst als „umstritten“ gelten. Zumal dann, wenn damit die Erfolgschancen größer sind als eventuelle Risiken. Nebenwirkungen der elektrischen Hirnstimulation sind recht selten, und wenn überhaupt, dann vorübergehend. Geschildert wurden Nackenschmerzen, lokaler Schmerz, Brennen oder Hautrötung an der unter der Elektrode liegenden Kopfhaut, Kribbeln, Müdigkeit, Konzentrationsstörungen.

Kann davon ausgegangen werden, dass mit der transkraniellen Gleichstrom-Stimulation auch Wirkungen zu erzielen sind, die über einen längeren Zeitraum anhalten?

Vom Sport weiß ich es nicht, das ist nicht mein Feld. Ich weiß es aber von Schlaganfallpatienten, bei ihnen sind tatsächlich Langzeiterfolge nachweisbar. Oft sind sie denen der medikamentösen Behandlung überlegen. Lassen Sie mich in diesem Zusammenhang noch etwas hinzufügen: Beim Training werden nicht nur Muskeln stimuliert, sondern immer auch diejenigen Hirnteile, die sie steuern. Also: Wer sportliche Erfolge erzielen will, muss damit im Gehirn beginnen. Die synaptischen Verbindungen im Hirn müssen entsprechend geschult und gestärkt oder wie auch immer effektiviert werden. Und das auf direkte Weise zu versuchen, per Gleichstromreizung also, erscheint durchaus einleuchtend.

In diesem Zusammenhang warnen Experten seit einiger Zeit vor einer neuen Variante der Leistungsmanipulation, dem sogenannten Neuro-Doping. Immerhin scheint es sich bei der elektrischen Hirnstimulation um eine Form zu handeln, die in Laboren – anders als Blutdoping oder Anabolika – schwer oder gar nicht nachzuweisen ist.

Wenn man es mit der Stärke des Stromflusses nicht übertreibt und keine sichtbaren Spuren, wie Verbrennungen, auftreten, wird, denke ich, ein Nachweis kaum möglich sein. Allzumal aus heutiger Sicht. Überhaupt müsste man sich dann fragen, wo das Zulässige aufhört und der Frevel beginnt. Zu definieren etwa mit der Stärke und der Dauer der elektrischen Stromreizung? Wer sollte das festlegen und auf welcher Grundlage und wie überprüfen? Da gäbe es doch wohl noch ganz andere Gründe, näher hinzuschauen, um unlautere Wettbewerbsvorteile auszuschließen .Allein wenn ich an das kostenaufwendige Höhentraining denke. Wer es sich leisten kann, der macht es. Wobei die Hirnstimulation mit Strom preislich deutlich günstiger kommt als ein wochenlanger Aufenthalt in Himalaya-Höhen.

Fragen: Rudi Bartlitz

https://www.youtube.com/watch?v=_U0g0DbNG_w

Der Angsthase

Nicht nur zu Ostern trifft man ihn an, den Angsthasen. Nein, zu jeder Jahreszeit und ausgesprochen häufig. Ansonsten sind Hasen eher selten geworden. Um die beiden nicht miteinander zu verwechseln, konzentriert man sich oft auf ein Körperteil des Angsthasen: den Fuß, den Hasenfuß. Dieser Ausdruck wiederum ist heutzutage weniger häufig in Gebrauch, häufig stattdessen: „Feigling“. Aber auch hierbei gibt es ein Problem, nämlich zwei Arten sind zu unterscheiden: der Partyschnaps, der mit dem Feigenaroma, und der Angsthasen eben, der Duckmäuser. Der erste soll den Appetit anregen, der andere dämpft ihn eher. Am wirksamsten dämpft der Typ Diederich Heßling, wie ihn Heinrich Mann in seinem „Untertan“ beschreibt: nach oben bücken, nach unten treten.

Der Feigling der ersten Art heißt so, weil er etwas mit Feigen zu tun hat. Und die Feigen heißen Feigen, weil die Frucht vom Feigenbaum stammt. Wieso aber heißt dann ein Feigling Feigling, wenn es um einen Duckmäuser (wiewohl nicht Duckhasen) geht, um eine Flasche, eine Memme, um Furchtsame, Waschlappen, Pfeifen, um Schwächlinge, um den Angsthasen beziehungsweise dessen Fuß? Im Wiktionary unter „Feigling“ nachgeguckt, findet man zum Wortursprung: mittelhochdeutsch veige, althochdeutsch feig(i), germanisch faigija-; auch: todgeweiht.

Gleich um welche Sorte von menschlichen Angsthasen es sich handelt, seit einiger Zeit ist es bei uns zu ihrer Massenvermehrung gekommen. Gemäß MDR-Meinungsumfrage (was immer man unter „Umfragen“ zu verstehen hat) soll mehr als die Hälfte der Deutschen Angst haben, ihre politische Meinung öffentlich zu äußern. Für eine Demokratie eine wahre Katastrophe. Vermutlich sind die Prozent-Angaben sogar noch geschönt. Allein wenn man an die Corona- und die Klimahysterie denkt und daran, wie ein Großteil der Bevölkerung, obwohl besser wissend, sich vor der „öffentlich-rechtlichen Meinung“ duckt. Insbesondere vor deren Diffamierungs- und Einschüchterungsmethoden.

Doch gibt es zum Angsthasen einen sympathischen Gegenpart: den Kämpfer, den Mutigen, den Kraftvollen, den Heldenmütigen. Der Kämpfer will siegen und tritt dazu gerne öffentlich auf. Falls es um eine gute Sache geht, wunderbar. Doch ist der Sieg dem Kämpfer nicht gewiss. Auf Dauer gesehen, wird meist gerade der Zürückhaltende der Sieger sein, der Angsthase. Andererseits setzt man dem Mutigen, dem Helden, Denkmäler − hier oder dort allenfalls −, nie dem Angsthasen. Der Mutige aber ist tot, und der Angsthase lebt. Er über-lebt. Ungerecht zwar, aber es ist nun mal so. Beispiele finden sich zur Genüge in unserer Geschichte, ebenso in der Gegenwart. Und selbst im Tierreich.^

Mutige und feige Schimpansen

Wenn Schimpansen, unsere nächsten tierischen Verwandten, gegen einen Leoparden zu Felde ziehen, dann gibt es welche an der Front und andere, die lieber von weiter hinten zugucken. Nämlich wie der Bösewicht auf dem Ast liegt und faucht. Doch wirken auch die Tapfersten vorsichtig. Sind sie etwa feige? Mag so scheinen, denn was nützt Mutigsten blind draufgängerisch zu sein, wenn sie ihren Einsatz mit ihrem Leben büßen. Die Mutigen werden ja noch anderweitig gebraucht. Auch als Männer. Denn sie haben womöglich besonders vorteilhafte Gene, die ihren Nachkommen zugute kommen sollten. Die Frauen tun ohnehin besser daran, weit hinten zu bleiben, denn wenn sie im Kampfe stürben, was würde dann aus ihren Jungen? Und erst recht sollten sich die Jüngeren der Horde zurückhalten. Sie bilden den Stamm für die nächste Generation. Andererseits wird Mut gebraucht, Kampfgeist, sonst würde es dem Leoparden und seiner Familie allzu bequem gemacht, sich der Schimpansenhorde als Nahrungsreserve zu bedienen.

Draufgängertum beziehungsweise Zurückhaltung finden sich nach Art von Persönlichkeitsmerkmalen sogar bei Insekten. Besonders offensichtlich bei den Staatenbildenden. So sind Erkundungsflüge von Honigbienen bei schlechtem Wetter nicht „jedermanns“ Sache. Und tatsächlich, die einen fliegen scheinbar unbekümmert drauflos, während die anderen, die Angsthasen unter den Bienen, lieber ausharren, bis die Mutigen zurückkommen. Oder auch nicht. Und dann ist immer noch Zeit. Oder auch nicht.

Mutige und feige Menschen

Da ist zum Beispiel der nahe gelegene Steinbruchsee. Ohne mit der Wimper zu zucken, springen die einen von der zehn Meter hohen Felsnase, während die Anderen, die Angsthasen, lieber in der Sonne liegen. Auch solche gibt es, die an schwindelnd hohen Felswänden rumkraxeln, während es den Anderen schon beim Zugucken schlecht wird. Und die nächsten rasen mit ihrem Auto wie die Teufel um die Ecken. Unfälle gibt es hier wie dort, auch tödliche. Und manche sind seit ihrer letzten Mutprobe auf ewig an den Rollstuhl gefesselt. Zur Genüge finden sich aber auch Menschen, die niemals derartige Risiken eingehen, und sie werden auch nie auf eine so furchtbare Weise bestraft. Entweder sind sie einfach nur vorsichtig, weil klug, oder ihnen fehlt es grundsätzlich an Schneid. Angsthasen eben. Vielen von ihnen geht es nicht nur darum, körperliche Risiken zu vermeiden, sie haben auch Angst vor einem Gewitter oder vor Tieren, vor Spinnen oder Mäusen zum Beispiel. Ständige Angstbereitschaft ist ihr Wesensmerkmal. Manche der Ängstlichen machen noch nicht einmal den Mund auf, um sich gegen einen ungerechtfertigten Angriff zu verteidigen. Und schon gar nicht, um laut gegen die Politik der jeweils Herrschenden zu protestieren. Noch nicht mal leise. Ihren Freunden gegenüber zum Beispiel. In Extremfällen trauen sie sich gar nicht mehr vor die Tür. Was nur läuft bei solchen Angsthasen anders?

Angst, die Mutter der Feigheit

Seit langem sind Strukturen im Großhirn bekannt, die Angstgefühle und entsprechende Reaktionen zuwege bringen: die Mandelkerne (Corpora amygdaloidea). Tief drinnen in der Spitze der Schläfenlappen sitzen diese Nervenzellansammlungen. Neugeborene kennen keine Angst, denn erst mit etwa sechs bis acht Monaten reifen diese Angst produzierenden Hirnstrukturen aus. Und damit die Fähigkeit, auf etwas Ungewöhnliches mit Angstgefühl zu reagieren. Bei dem einen Kind womöglich stärker als bei einem anderen. Angstauslösende Erfahrungen kommen hinzu und können sich mitunter so verfestigen, dass späterhin die Angst zu einem dominierenden Zustand wird. So mancher Hasenfuß mag eine derartige Biografie aufweisen. Dass ein angstbestimmtes Verhalten lebensrettend sein kann, zumindest vor Schäden bewahren mag, liegt auf der Hand, und deshalb ist es so verbreitet. Und mit ihm die Fügsamkeit.

Die Politiker können sich freuen, wenn das von ihnen regierte Volk ängstlich ist, fügsam. Zwar mag ein solches Volk nicht gerade der Traum schlichthin sein, aber allemal ist es günstiger zu handhaben als ein störrisches. Zum Beispiel eines, das sich erkühnt, sich in die Belange der Regierenden einzumischen. Kein sonderliches Problem, wenn die Politik erfolgreich ist. Wehe aber, wenn nicht! Dann bedarf es des Schürens von Ängsten, um das Volk (um ihm die Identität zu nehmen, „Zivilgesellschaft“ genannt) unter Kontrolle zu halten. Und dazu ist alles recht: Klima-Angst, Corona-Angst, Angst vor den Rechten, die Angst vor falschen Meinungen, die Angst vor der Wahrheit, z. B. die vor Impfschäden, die Angst, die eigene politische Meinung öffentlich zu machen. Bis hin zu Absurditäten, wie der Angst vor dem „giftigen“ CO2. Schulkinder nach ihren Ängsten befragt, gaben an vorderer Stelle CO2 und die „Erderhitzung“ an.

Die Frage dann: Was ist besser, ein feiges Volk oder ein stolzes? Unter dem Begriff „stolzes Volk“ gegoogelt, findet sich Massen an Einträgen. Da ist wohl kein einziges Volk, das von sich nicht behaupten wollte, ein stolzes zu sein. Erst recht in der Nazi-Propaganda waren die Deutschen ein „stolzes Volk“. Wäre es doch besser ein feiges gewesen!

https://www.youtube.com/watch?v=_U0g0DbNG_w

Eignung und Quote

Einschaltquoten gibt es, Quoten an der Börse, in der Fischerei, Gewinnquoten bei Sportwetten und wo sonst noch überall. Zum Beispiel im Personalwesen. Die markanteste davon ist die Frauenquote. Zur Neutralisierung, so das politische Kalkül, wird sie auch „Geschlechterquote“ genannt. Sie ist durchaus nicht identisch mit der Eignungsquote, denn darunter ist der Anteil Geeigneter zu verstehen, und zwar geschlechtsunabhängig. Eigenartigerweise wird der Begriff „Eignungsquote“ nur im Zusammenhang mit der Zugangsberechtigung für bestimmte Studienrichtungen verwendet. Der zum Studium der Medizin-/Zahnmedizinstudium, der Psychologie, Tiermedizin oder der Pharmazie. Nicht nur um Schulnoten geht es dabei, nicht nur um die Abi-Besten, als maßgeblich werden auch die Ergebnisse von Studierfähigkeitsprüfungen herangezogen. Darunter der Test für Medizinische Studiengänge (TMS) und der Hamburger Naturwissenschaftstest (HAM-Nat). Physik, Chemie, Bio, Mathe und logisches Verständnis sind da gefragt, kein Gelaber. Die Zugehörigkeit zu Geschlechtskategorien spielt bei diesen Tests keine Rolle. Nicht die der biologischen Art, ob männlich oder weiblich also, noch ob da womöglich eine nicht-binäre Geschlechtsidentität vorliegt − genderfluid genannt, bigender oder agender. Auch das Studium selbst wartet mit Eignungsquoten auf. Sie mögen noch härter sein. Durchfaller-Raten zum Beispiel. Im Bauingenieurswesen betragen sie bis zu 50 Prozent! Aber auch das Leben an sich ist mit Eignungsprüfungen gepflastert, eine riesige Palette hält es dafür bereit. Durchfallen kann man beim Partner und erst recht in der Ehe, bei der Erziehung seiner Kinder, bei Freunden, im Leistungssport und − von großer Tragweite − im Beruf. Besonders schlimm wird es, wenn die Gesundheit versagt. Das Leben kann schön sein, sehr schön, aber auch hart, sehr hart.

Seit Urzeiten

Lebewesen, gleich ob Bakterien, Pflanzen, Tiere oder der Mensch, sind niemals perfekt. Und schon gar nicht ist es die Welt, in der sie leben. So förderlich wie nur möglich mit den jeweiligen Eignungsqualitäten umzugehen, ist ein Grundprinzip der Evolution. Gegensätze prallen hier hart aufeinander. Gnadenlos werden die Eignungstests durchgezogen, und die seit Urzeiten. Das Kalkül: Unter den Nachkommen sind hin und wieder solche, die durch rein zufällige Änderungen ihres Erbguts besser auf die − möglicherweise neuartige − Umweltsituation passen als die bisherigen. Über Generationen pflanzen sich die im Überlebens- und Fortpflanzungsgeschäft besser oder am besten Geeigneten erfolgreicher als die anderen fort. Auch wenn die Erfolgs-Quoten der Gut- oder gar Bestgeeigneten anfangs noch niedrig sein mögen, ergeben sich daraus über Generationen hin Ketten von schrittweisen Verbesserungen. Hier und da resultieren Verzweigungen, und das alles geschieht autonom, ohne jedweden steuernden Einfluss also. Selbstoptimierung ist das − Grundprinzip der biologischen Evolution. Ohne den steten Kampf um Eignung und Bessereignung gäbe es keine Lebewesen. Auch nicht uns Menschen. „Biologismus“ sei das? Nein, Biologie ist das!

Dennoch gibt es unter den Lebewesen nicht nur Kampf, sondern auch Partnerschaften. Im Tierreich zum Beispiel Rücksichtnahme auf Schwächere. So in der Nachkommenfürsorge und in sozialen Verbänden. Dennoch ist auch hier vermeintliche Selbstlosigkeit dem Überlebensprinzip der Art zuzurechnen, mithin seiner Evolutionsfähigkeit. Wie sonst sollten Jungtiere, die es zu füttern und zu schützen gilt, überleben? Wahre Selbstlosigkeit aber rührt uns in tiefster Seele an, Gänsehaut entsteht. Zum Beispiel wenn ein Hund sein Frauchen oder Herrchen vor dem Angriff eines Raubtieres schützt und dabei sein eigenes Leben einbüßt. Darin wähnen wir Menschlichkeit zu erkennen, insgeheim zumindest, weil nun mal das wahrhaft Gute einzig und allein uns Menschen zukomme, der „Krone der Schöpfung“. Umgekehrt empfinden wir das vermeintlich Böse im Tier als „unmenschlich“, zum Beispiel wenn der neue Partner einer Löwenmama die Kinder seines Vorgängers totbeißt. In uns regt sich da so etwas wie ein „gerechter Zorn“, und der mit dem durchaus verständlichen Bedürfnis, den Verursacher zu bestrafen. Ja, ihn zu vernichten!

Geeignet, oder?

Wer sich der DDR-Jahre noch gut erinnert, weiß um den seinerzeitigen Vorzug, ein „Arbeiterkind“ zu sein. Oder der Bauernklasse zuzugehören. Denn das erleichterte den Zugang zum Studium ungemein. Anders, wer ein Angestelltenkind war oder gar einer Theologenfamilie entstammte. Heutzutage ist dieses Eignungsmaß obsolet. An seine Stelle ist ein anderes getreten, das über die Verwendungsfähigkeit von Kandidat*innen zu entscheiden vermag: der Ovarbesitz oder -nichtbesitz. Auch die Hautfarbe kann begünstigend wirken, wenn nicht gerade „Weiß“. Hingegen die Eignung für bestimmte Aufgabenbereiche durch Eignungsprüfungen festmachen zu wollen, zum Beispiel die für politiknahe Ämter, führe an der politischen Notwendigkeit vorbei..

Ich erinnere mich meiner Mutter, wenn sie erzählte, sie hätte mit der Heirat 1933 ihre Tätigkeit als Postangestellte aufgeben müssen, weil „Doppelverdiener-Ehen“ nicht erlaubt waren. Auch hatte per Gesetz der Ehemann und nicht die Ehefrau das Sagen, wenn es um die Haushaltführung ging, um einen Wohnortwechsel oder den Kauf einer Waschmaschine auf Raten. In der Bundesrepublik wurde der Stichentscheid des Ehemannes durch das Bundesverfassungsgericht erst 1959 gekippt, begründet durch den Artikel 3 des Grundgesetzes: „Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Männer und Frauen sind gleichberechtigt.“ Dass speziell die Männer heutzutage oft das Nachsehen haben, wenn die Frauenquote (noch) nicht erfüllt ist, war seinerzeit nicht absehbar und hätte bei den Betroffenen wahrschlich zu Verfassungsbeschwerden geführt. Indes müssen nach wie vor die Besonderheiten der Mutter-Kind−Beziehung in Rechnung gesetzt werden. Zum Beispiel für kinderlose Männer und Frauen nach Art von Ausgleichszahlungen oder durch Erleichterungen im Berufsleben. Zugleich wäre das ein förderlicher Windstoß für die Populationsdynamik unserer Bevölkerung.

Quoten hin, Quoten her, selbst den meisten Frauen, die die Nutznießer einer Frauenquote sind, kommt eine Bevorzugung ihres Geschlechtes wegen nicht geheuer vor. Sie wollen keine „Quotenfrau“ sein, stattdessen ihre Position im Berufsleben einzig und allein wegen ihrer besonderen Eignung verdienen. Auch und gerade dann, wenn es um höherrangige, gutbezahlte Stellen geht. Denn so gut wie nie spielen Frauenquoten bei der Besetzung von Arbeitsplätzen niederen Ranges eine Rolle − im Bau, im Handwerk, in der Landwirtschaft oder am Fließband. Wennschon Quoten, warum dann nicht anstelle der Frauen- oder „Geschlechter“-Quote geschlechtsunabhängige Eignungsquoten? Nicht nur um formale Kriterien sollte es dabei gehen, wie Lernfähigkeit und schon gar nicht um kurzfristige Lernerfolge, sondern eher vorrangig um Einsatzfreude, um logisches Denken, Zähigkeit, Ehrgeiz, Freude am Lernen, Eigenständigkeit, um eigene Ideen und die Befähigung, Außenstehende mitreißen zu können, insbesondere junge Menschen. Am anderen Ende der Palette greift die „Lahmarschigkeit“ platz − böse klingt das, wirkt aber ehrlicher als die Zumessung von „Antriebs- oder Motivationsschwäche“. Dafür ein probates Gegenmittel: der öffentliche Leistungsvergleich. Schamfähigkeit vorausgesetzt (Sich schämen. Oder lieber nicht. KOMPAKT 2. Juli-Ausgabe 2022), vermag er Wunder zu bewirken.

Talent

Nach den ersten Versuchen am Klavier oder mit dem Aquarellpinsel oder, später dann, bei einer Weinverkostung wissen die meisten von uns: Das ist es mal nicht! Ähnlich die Enttäuschung nach anfänglichen Erfolgen beim Schulsport im Weit- oder Hochspringen, beim Volley- oder Fußball oder nachdem man in der Mathe-Arbeit bei anfänglichen Einsen eine Vier eingeheimst hat. Immer gibt es da irgendwo im Umfeld Bessere. Erst recht im Fernsehen, dort geht es immer nur um Perfektion, um Leistungen, die für unsereinen nie erreichbar sind. Kaum jemals sieht man hier Versager, die als Mutmacher anreizen. Irgendetwas ist es dann doch, was wir recht gut können oder zu lernen imstande sind, aber nie reicht es zur Höchstform, nie für die Spitze. Woran liegt das? Woran bei uns und woran bei denen, die es bis zur Topform schaffen? Am elterlicher Drill, zum einen fehlend, zum andern ausschlaggebend? Wohl kaum.

Weit eher ist es die Begabung, m. a. W. das durch Erbanlagen „Gegebene“. Praktisch nie kommt dafür ein einzelnes Gen infrage, das man hat oder nicht, stattdessen eine günstige Kombination von vorteilhaften Genen. So gibt es kein einzelnes Gen, das für die Musikalität zuständig wäre, für mathematische Fähigkeiten oder Sportlichkeit, für ein quasi-fotografisches Gedächtnis, für handwerkliches Geschick, Empathie oder sprachliches Empfinden. Und immer gilt es, solche Gegebenheiten nicht einfach hinzunehmen, sondern durch Übung zu pflegen. Oft mit sehr viel Anstrengung. Nur so kommt Herausragendes zustande.

Auch mehr oder weniger Triviales mag genetisch begründet sein oder mitbegründet. Zum Beispiel die Glaubensfähigkeit oder, umgekehrt, die Neigung zur Skepsis. Manch einer ist bereit, ohne sonderliche Zweifel zu glauben, was die Masse glaubt, der sogenannte Mainstream. Gleich ob es sich um Religion oder Politik handelt, um die Neigung zum Aberglauben oder dazu, den Nutzen von Nahrungsergänzungsmitteln oder Homöopathika zu akzeptieren. Geborene Skeptiker hingegen glauben gerade das nicht und suchen, innerlich getrieben, nach Anhaltspunkten für ihre Zweifel. Nicht selten mögen diese ebenfalls fadenscheiniger Art sein.

Was also ist der Mensch, wer also, sollte sich jeder fragen, bin ich? Zusammengewürfelt aus Genvarianten und deren Realisierung auf der Zell-Ebene, aus Plus- und Minusvarianten von Talenten, aus Lebens- und Lernerfahrungen, aus Wissen, Unwissen, Glauben, Unglauben und Überzeugungen, aus Fähigkeiten und Fehlern, aus Zu- und Abneigungen und der Eignung für das Eine oder das Andere, jeder von uns ist:

EINZIGARTIG!

Der Angsthase

Nicht nur zu Ostern trifft man ihn an, den Angsthasen. Nein, zu jeder Jahreszeit und ausgesprochen häufig. Ansonsten sind Hasen eher selten geworden. Um die beiden nicht miteinander zu verwechseln, konzentriert man sich oft auf ein Körperteil des Angsthasen: den Fuß, den Hasenfuß. Dieser Ausdruck wiederum ist heutzutage weniger häufig in Gebrauch, häufig stattdessen: „Feigling“. Aber auch hierbei gibt es ein Problem, nämlich zwei Arten sind zu unterscheiden: der Partyschnaps, der mit dem Feigenaroma, und der Angsthasen eben, der Duckmäuser. Der erste soll den Appetit anregen, der andere dämpft ihn eher. Am wirksamsten dämpft der Typ Diederich Heßling, wie ihn Heinrich Mann in seinem „Untertan“ beschreibt: nach oben bücken, nach unten treten.

Der Feigling der ersten Art heißt so, weil er etwas mit Feigen zu tun hat. Und die Feigen heißen Feigen, weil die Frucht vom Feigenbaum stammt. Wieso aber heißt dann ein Feigling Feigling, wenn es um einen Duckmäuser (wiewohl nicht Duckhasen) geht, um eine Flasche, eine Memme, um Furchtsame, Waschlappen, Pfeifen, um Schwächlinge, um den Angsthasen beziehungsweise dessen Fuß? Im Wiktionary unter „Feigling“ nachgeguckt, findet man zum Wortursprung: mittelhochdeutsch veige, althochdeutsch feig(i), germanisch faigija-; auch: todgeweiht.

Gleich um welche Sorte von menschlichen Angsthasen es sich handelt, seit einiger Zeit ist es bei uns zu ihrer Massenvermehrung gekommen. Gemäß MDR-Meinungsumfrage (was immer man unter „Umfragen“ zu verstehen hat) soll mehr als die Hälfte der Deutschen Angst haben, ihre politische Meinung öffentlich zu äußern. Für eine Demokratie eine wahre Katastrophe. Vermutlich sind die Prozent-Angaben sogar noch geschönt. Allein wenn man an die Corona- und die Klimahysterie denkt und daran, wie ein Großteil der Bevölkerung, obwohl besser wissend, sich vor der „öffentlich-rechtlichen Meinung“ duckt. Insbesondere vor deren Diffamierungs- und Einschüchterungsmethoden.

Doch gibt es zum Angsthasen einen sympathischen Gegenpart: den Kämpfer, den Mutigen, den Kraftvollen, den Heldenmütigen. Der Kämpfer will siegen und tritt dazu gerne öffentlich auf. Falls es um eine gute Sache geht, wunderbar. Doch ist der Sieg dem Kämpfer nicht gewiss. Auf Dauer gesehen, wird meist gerade der Zürückhaltende der Sieger sein, der Angsthase. Andererseits setzt man dem Mutigen, dem Helden, Denkmäler − hier oder dort allenfalls −, nie dem Angsthasen. Der Mutige aber ist tot, und der Angsthase lebt. Er über-lebt. Ungerecht zwar, aber es ist nun mal so. Beispiele finden sich zur Genüge in unserer Geschichte, ebenso in der Gegenwart. Und selbst im Tierreich.

Mutige und feige Schimpansen

Wenn Schimpansen, unsere nächsten tierischen Verwandten, gegen einen Leoparden zu Felde ziehen, dann gibt es welche an der Front und andere, die lieber von weiter hinten zugucken. Nämlich wie der Bösewicht auf dem Ast liegt und faucht. Doch wirken auch die Tapfersten vorsichtig. Sind sie etwa feige? Mag so scheinen, denn was nützt Mutigsten blind draufgängerisch zu sein, wenn sie ihren Einsatz mit ihrem Leben büßen. Die Mutigen werden ja noch anderweitig gebraucht. Auch als Männer. Denn sie haben womöglich besonders vorteilhafte Gene, die ihren Nachkommen zugute kommen sollten. Die Frauen tun ohnehin besser daran, weit hinten zu bleiben, denn wenn sie im Kampfe stürben, was würde dann aus ihren Jungen? Und erst recht sollten sich die Jüngeren der Horde zurückhalten. Sie bilden den Stamm für die nächste Generation. Andererseits wird Mut gebraucht, Kampfgeist, sonst würde es dem Leoparden und seiner Familie allzu bequem gemacht, sich der Schimpansenhorde als Nahrungsreserve zu bedienen.

Draufgängertum beziehungsweise Zurückhaltung finden sich nach Art von Persönlichkeitsmerkmalen sogar bei Insekten. Besonders offensichtlich bei den Staatenbildenden. So sind Erkundungsflüge von Honigbienen bei schlechtem Wetter nicht „jedermanns“ Sache. Und tatsächlich, die einen fliegen scheinbar unbekümmert drauflos, während die anderen, die Angsthasen unter den Bienen, lieber ausharren, bis die Mutigen zurückkommen. Oder auch nicht. Und dann ist immer noch Zeit. Oder auch nicht.

Mutige und feige Menschen